Tutto cominciò con la grande alluvione del ’66. In una sola giornata, la Venezia dei Dogi, la Serenissima Repubblica, la Dominante dei mari, apparve agli occhi del mondo per quello che effettivamente era: la città più fragile di questa terra. Quella stessa laguna che per secoli l’aveva cullata e protetta, adesso, devastata e stravolta dalle grandi manomissioni d’inizio secolo – come gli interramenti di Porto Marghera e lo scavo del canale dei Petroli – si era trasformata in una nemica mortale ed implacabile. L’antico patto tra l’uomo e il mare, che il Doge celebrava ogni anno gettando tra le onde un anello d’oro, era infranto.

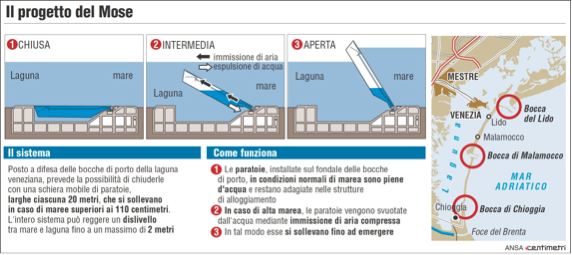

Il progetto di una “linea Maginot” – come la definì il ministro Antonio Di Pietro (che evidentemente ignorava quele fine fece l’autentica linea Maginot) – di grandi dighe mobili per tenere a freno le ondate di marea in entrata e “risolvere definitivamente il problema dell’acqua alta”, nasce proprio dall’idea che la laguna sia un elemento da dominare e non più da tutelare, da artificializzare e non da riequilibrare.

L’impatto mediatico dell’acqua granda che il 4 novembre 1966 sommerse Venezia sotto quasi due metri di marea (194 cm) ebbe comunque un effetto positivo, perlomeno all’inizio. La salvaguardia della città fu dichiarata “di preminente interesse nazionale” e nacque la prima Legge Speciale per Venezia, n. 171 del 1973, che apri spazi per una gestione partecipata della tutela della laguna e riuscì a fermare il prosieguo degli interramenti industriali, che nel progetto iniziale, avrebbero dovuto arrivare quasi sino a Chioggia.

Ma proprio in questo spazio, pensato per la salvaguardia dell’ambiente lagunare, si fece largo il Mose. E lo fece con un iter che sarà poi ricalcato da tutte le Grandi Opere che successivamente assassineranno l’Italia sotto una coltre di cemento mafioso. Prima la dichiarazione di emergenza, poi la gestione affidata ad un unico soggetto, l’affidamento dei lavori senza gare d’appalto a ditte legate alla malavita organizzata, quindi la spaventosa lievitazione dei costi coperta da ricche tangenti elargite a 360 gradi.

Ma per intraprendere questa strada, la legge Speciale doveva essere riformata. A portare il Mose in laguna tocca alla seconda legge speciale, la 798 del 1984, col Bettino Craxi presidente del Consiglio, che affida la salvaguardia ad un committente unico: il Consorzio Venezia Nuova.

Il Mose divenne un grande laboratorio su come dirottare vagonate di denaro dal pubblico al privato (non di rado, mafioso), comprando politici e giornalisti, devastando l’ambiente che doveva tutelare e mercificando la democrazia. Così, nella laguna dei Dogi venne sperimentato quel modus operandi che poi fu seguito da tutte le Grandi Opere, dalla Tav alle mega autostrade. Perché se si riesce a realizzare un progetto distruttivo ed irreversibile come questo in una città fragile e sotto gli occhi del mondo come Venezia, allora puoi fare tutto dappertutto.

Nel 1989, Il Consorzio avviò la stesura del progetto preliminare orientandosi subito verso il sistema più costoso ed impattante (il Mose ha avuto una sola Via e negativa, inoltre sono state aperte varie procedure di infrazione nei confronti dell’Italia dal’Unione Europea), senza curarsi di rispondere alle critiche e alle osservazione che il mondo scientifico gli muoveva, forte di una disponibilità di denaro praticamente illimitata e slegata da ogni controllo democratico. Così, il Consorzio, padre e padrone del Mose e del suo sistema di tangenti, cominciò ad assorbire tutti i fondi destinato alla salvaguardia di Venezia, ed a trasformarsi in un bancomat per, quasi, tutti i partiti sia di Governo che di opposizione.

I lavori conclusivi delle barriere furono avviati nel 2003, grazie anche alla Legge Obiettivo fortemente voluta dall’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, con l’apertura dei cantieri alle tre bocche di porto.

Sin dall’inizio, le critiche degli ambientalisti si concentrarono su tre punti.

- Il Mose non servirà a risolvere il problema dell’acqua alta, casomai lo peggiorerà aumentando la sezione dei canali di sbocco (e questo lo verificheremo solo vivendo)

- il Mose devasterà la laguna (e puntualmente tutta la laguna sud si è trasformata in un braccio di mare aperto)

- il Mose serve solo a chi lo fa. Ovvero: tutta la baracca altro non è che una gran macchina da tangenti e non ha altra ragione di esistere che questa.

A dimostrazione del terzo punto, su cui ci soffermeremo in questo articolo, sono stati sottolineati due fattori. 1) La continua proroga dei tempi: l’opera come presentata nel ’90 doveva essere terminata nel ’95. 2) L’esplosone dei costi: dai preventivati 3 mila e 200 miliardi di lire (avete letto bene, lire!) nell’89, il Consorzio ha “sforato” un tantinello, spendendo sino ad oggi 5 miliardi e 267 milioni di euro (sì, euro!). Ancora adesso non si sa bene quando le dighe saranno completate e quanto costeranno definitivamente (per non parlare dei successivi e altissimi costi di manutenzione e gestione che sono tutta un’altra storia).

Durante una delle ultime “inaugurazioni” l’ex ministro Maurizio Lupi, dimissionario in seguito allo scandalo delle Grandi Opere, ha pomposamente dichiarato che il Mose “sarà tassativamente ultimato nel 2016” e costerà attorno ai 6 miliardi di euro. Se voi volete crederci…

Chi proprio non gli ha voluto credere, tanto per dirne uno, è il presidente dell’’Anticorruzione, Raffaele Cantone, che ha dichiarato alla Nuova Venezia che i lavori certo non saranno finiti neppure per il giugno del 2017! In quanto ai costi finali, il magistrato ha preferito non esprimersi.

A dare sostanza – sia pur col senno del poi – alle tesi degli ambientalisti secondo i quali il Mose altro non è che una enorme tangente, ci ha pensato la magistratura quando ha cominciato a scoperchiare la Tangentopoli Veneta. Il 28 febbraio 2013, la procura di Venezia ha spiccato un mandato di arresto per frode fiscale nei confronti di Piergiorgio Baita e di altri amministratori della società Mantovani, la dita incaricata di realizzare le paratoie mobili. La frode si basava su un sistema di false fatturazioni e di finte compravendite tra finte aziende canadesi e croate. Quattro mesi dopo, altre 14 persone finiscono in manette per la scoperta di un giro di fondi neri austriaci. Tra loro c’è Giovanni Mazzacurati, già presidente e direttore generale del Consorzio.

Ma la botta grossa arriva il 4 giugno 2014. La guardia di finanza, nelle prime ore del mattino, arresta 35 persone accusate di vari reati tra i quali corruzione, concussione e finanziamento illecito. Sono tutti nomi di spicco nel panorama politico ed imprenditoriale. Ci sono amministratori regionali come Renato Chisso, assessore alle Infrastrutture, e Giancarlo Galan, già presidente della Regione (che evita le manette in quanto deputato), il tesoriere del Pd veneto Giampiero Marchese, l’europarlamentare del PdL Lia Sartori, già presidente del Consiglio regionale del Veneto, e tre deputati del Pd: l’ex Presidente della Provincia di Venezia Davide Zoggia, Michele Mognato e Sergio Reolon. Vengono fermati anche il vicecomandante nazionale della Guardia di Finanza, Emilio Spaziante, e due Magistrati alle Acque, Maria Giovanna Piva e Patrizio Cuccioletta.

Il nome che desta più scalpore è comunque quello di Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, accusato di avere accettato un finanziamento illecito di 250 mila euro da parte del Consorzio durante la campagna per le primarie del centrosinistra, utilizzato per battere l’ambientalista (e no Mose) Gianfranco Bettin.

Lo scandalo portò alle dimissioni del sindaco e alla caduta della Giunta comunale, pur se gli altri amministratori risultavano estranei alla vicenda. Uguale sorte non seguì la Regione amministrata dal centro destra.

Un mese dopo, finiscono nei guai anche Marco Milanese, ex deputato PdL e braccio destro dell’allora ministro Giulio Tremonti, accusato di aver incassato una tangente di 500 mila euro dal Consorzio per far sbloccare al Cipe i finanziamenti necessari per il Mose, e Altiero Matteoli, già ministro dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’accusa di aver condizionato l’assegnazione dei lavori con la creazione di fondi neri.

Intanto che le inchieste proseguono, il Mose continua ad avanzare, come quei tumori per i quali non c’è chemioterapia che tenga. Gli arresti hanno fatto gridare allo scandalo, alla necessità di liberare le amministrazioni dalle mele marce, alla desolante richiesta di un “nuovo” in politica che poi altro non è che la continuità gattopardesca del vecchio. Pochi sono coloro che hanno messo in dubbio la validità strutturale di un’opera che ha nel finanziamento illecito la sua sola ragione di esistenza. Una Grande Opera voluta solo dal partito trasversale degli affari sporchi e fatta avanzare con prepotenza, nonostante tutti i pareri negativi della comunità scientifica. Le barriere mobili, tra l’altro, non tengono conto dei nuovi parametri imposti dai cambiamenti climatici.

Nel migliore dei casi, il Mose sarà inutile.

Quella che, come il Vajont prima della catastrofe, è stata definita ‘l’orgoglio dell’ingegneria italiana” è un’opera nata sul binario sbagliato, partita male e proseguita peggio. Una soluzione rigida ed irreversibile in una laguna fluida e in continuo mutamento.

Le tangenti, a questo punto, sono solo la preoccupazione minore.

EcoMagazine Osservatorio sui conflitti ambientali

EcoMagazine Osservatorio sui conflitti ambientali